お知らせ&BLOG

News & BLOG

2025 09.23

買取日記

春画本 枕絵 木版画和装本【4点63,300円】

今回は春画の木版画和装本を中心にまとめて4点63,300円で買い取りさせていただきました。

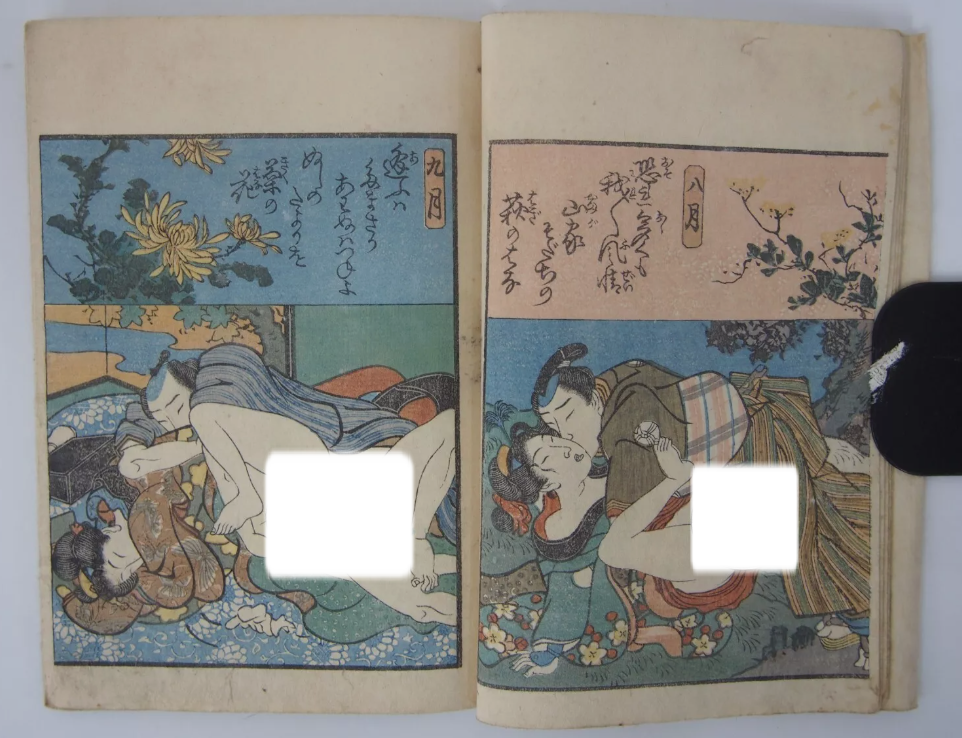

玉廼門好雄『花の語』

春画とは

性の営みを絵画や彫刻などで表現する風習は、おそらく古代から存在してきました。

日本においては、その代表例が「春画」です。

春画には大きく分けて、肉筆で描かれたものと木版画として摺られたものがあります。

木版画の春画は、木版技術が一般化し始めた江戸時代初期から制作され、大名から庶民まで身分を問わず幅広く愛好されました。

日本の春画は質・量ともに群を抜いており、その豊かな発想力や多様な表現技法によって、世界に誇るべき美術といえるでしょう。

春画の役割は単なる鑑賞にとどまらず、時には教育的な意味合いもありました。

結婚を控えた息子や娘に、親が与える「嫁入り道具」として用いられた例もあります。

吉田半兵衛の春本『好色花すすき』(1705年)には、春画を「嫁入りの第一の御道具」とする記述があり、娘を嫁がせる際に欠かせない贈り物と考えられていたことが分かります。

春画に最も期待されたのは、やはり性的な刺激とユーモアであったことは間違いありません。

ロンドン大学教授タイモン・スクリーチ氏の著書『春画 片手で読む江戸の絵』(講談社学術文庫、2010年)では、春画の本質が詳しく語られています。その中でタイモンは、春画が個人で楽しむための実用的な役割を果たしていたと明快に書いています。

性に対して、どちらかというと後ろめたさを持つ現代人に対して、江戸時代の人々には子孫繁栄につながる「目出度い行為」だと考えていたのです。

春画で性器が大きく描かれる理由は?

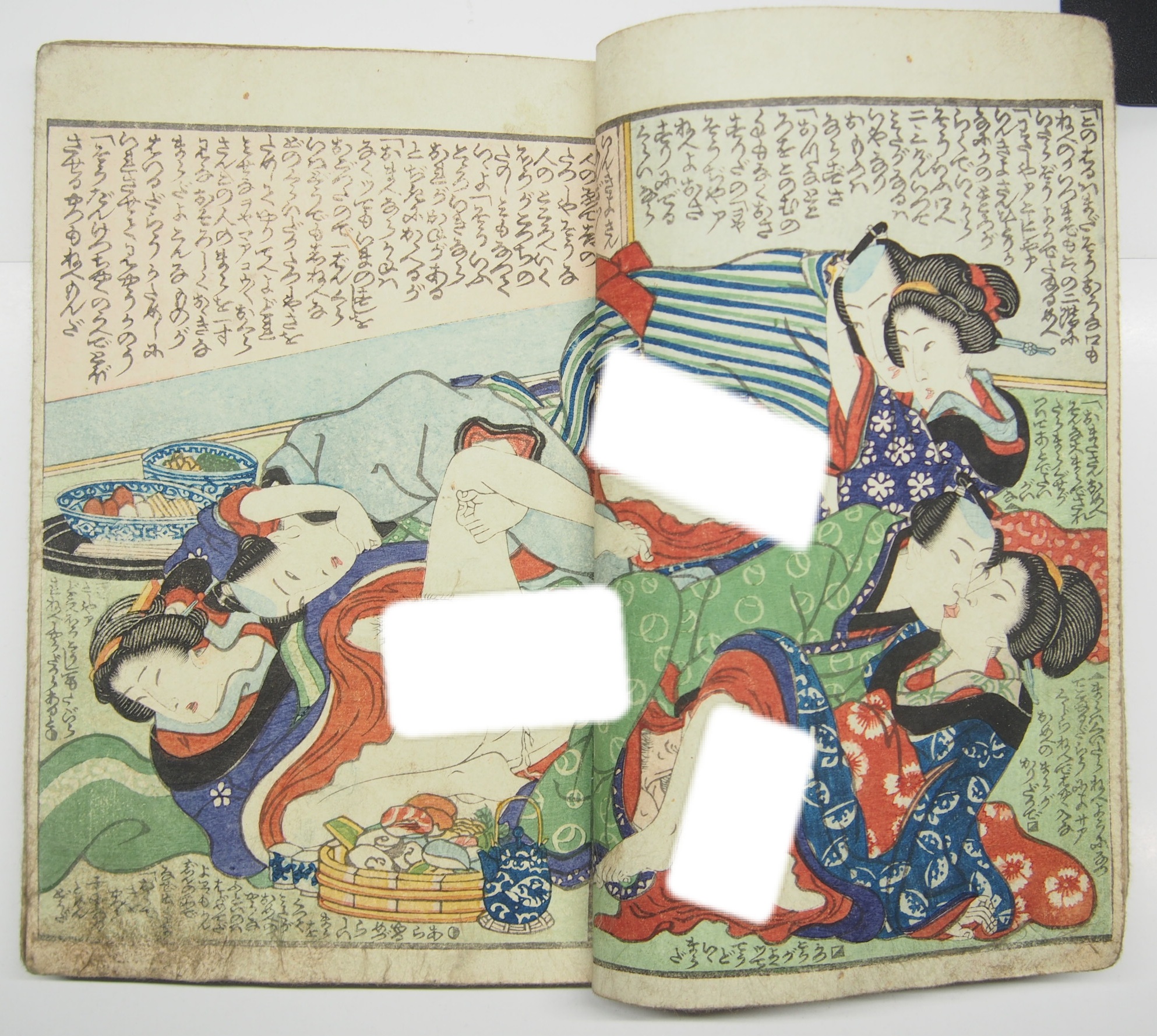

恋川笑山『色競花の雫』

真意は定かではありませんが、執筆者の考えでは理由は二つあると思われます。

まず、木版画という表現方法では、細部を精密に描くことが非常に難しく、わかりやすさ・見やすさを優先して誇張したのではないでしょうか。

そして、性器を大きく描くことで絵に強いインパクトを与え、写実性よりも力強さ・多産・性的能力の象徴として表現したと考えられます。

「その寸法は実際よりも大きく描くものであり、ありのままの寸法では見所に欠ける」という感覚が当時にはあったのかもしれません。

日本人はこれをデフォルメ表現であると理解していましたが、昭和の時代になると、西洋では真に受ける人も少なくなかったようです。

そのため、日本人男性が欧米に行くと「日本人のあれは大きいだろう?」と尋ねられることもあったと伝えられています。

春画「笑い絵」とは

春画は、もう一方で「笑い絵」とも呼ばれます。仲間内で見せ合って、笑い楽しむものでもありました。

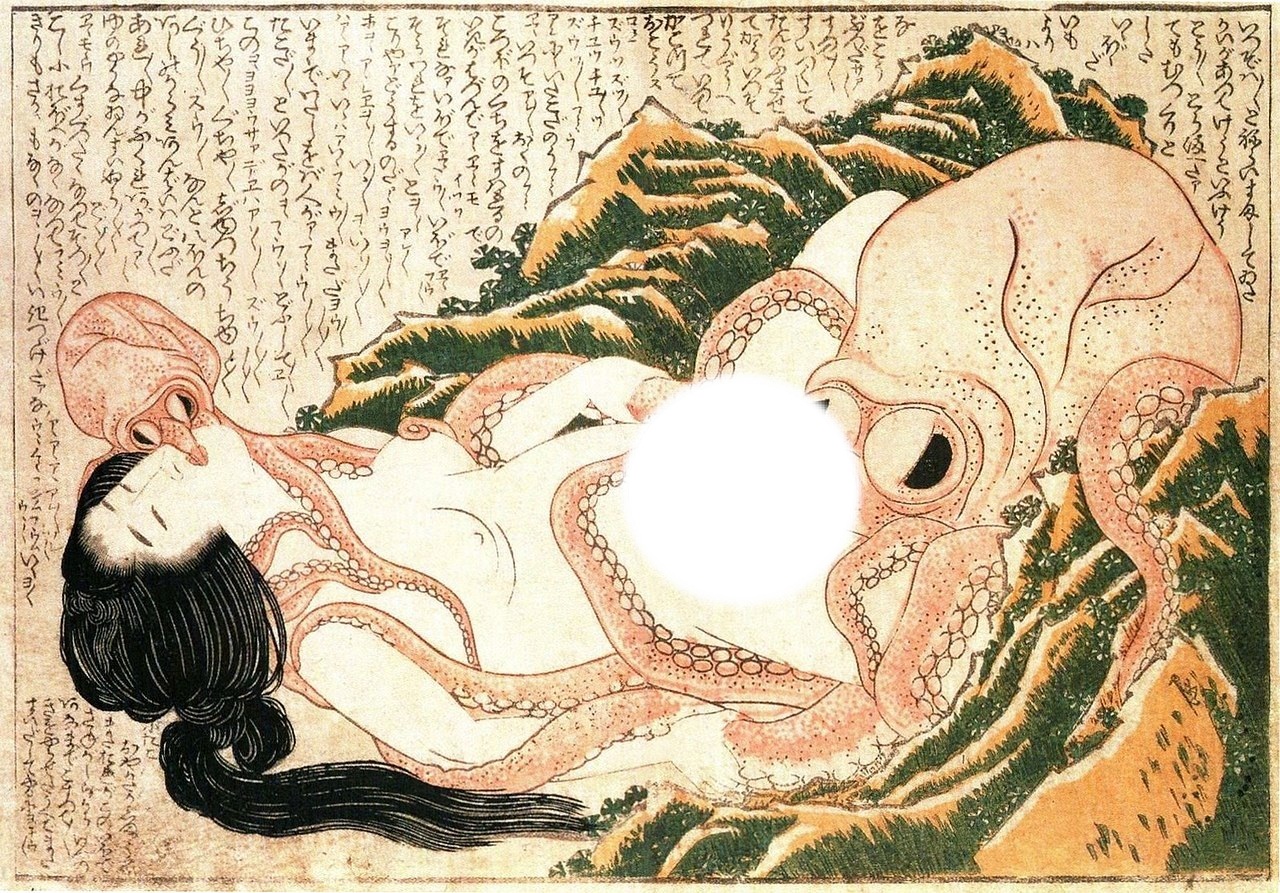

代表的な作品と言えば、北斎の『蛸と海女』です。『蛸と海女』は仮題で、江戸時代後期に刊行された春画集『喜能会之故真通(きのえのこまつ)』の一図として非常に有名な作品です。

えっ、あの葛飾北斎も春画を描いてたの?と驚かれるかもしれませんが、三宅和秀『大名と春画』にあるように、「浮世絵師で春画を描かなかった者はいない」とされるほど、江戸時代の春画は人気のメディアだったのです。

画像: 蛸と海女 (Wikimedia Commonsより)

出典: Wikimedia Commons, File:蛸と海女

ライセンス: パブリックドメイン

※参考画像であり、今回の買取品には含まれておりません。

この作品は滑稽とも、幻想的とも取れる極めてユニークな描写で知られ、現代でも高い評価を受けています。人間同士ではなく、海女がタコと絡み合うという大胆な設定は、シュールで突拍子もなく、観る者の笑いを誘います。海女の表情や、大小2匹のタコが彼女と会話している、というどこか面白可笑しく、興味深い表現となっています。

今回の買取について

状態の良さ、市場での評価、そして作品が持つ歴史的価値などを総合的に判断し、4点を63,300円とさせていただきました。

下表は今回の買取品とその査定額の一覧です。似たジャンルの版画のご売却をご検討中の方はご参考まで。

| 絵師 | タイトル | 買取価格 |

| 不詳 | 春画本 | 11,000円 |

| 淫水亭 | 人間万事裏表 | 16,000円 |

| 玉廼門好雄 | 花の語 | 16,300円 |

| 恋川笑山 | 色競花の雫 | 20,000円 |

スタッフJ

【参考文献】

小林忠 ほか 『春画展』 大英博物館特別出品、永青文庫、2015年